浙江省人民医院康复医学科--时域干涉电刺激技术或可成为意识障碍患者促醒的新手段

发布时间:2025-08-13 03:08:31 点击次数:0慢性意识障碍(prolonged disorders of consciousness,pDOC)是一种由严重脑损伤引起的病理状态,其特征是意识丧失持续超过28天。患者在觉醒能力以及对自身和周围环境刺激的感知能力上遭受严重损害,甚至完全丧失。

随着生物医学工程技术的发展,神经调控技术在DOC临床中的应用逐渐受到重视。神经调控是一种通过电、磁或超声波直接作用于大脑皮层的方法,旨在干扰其神经活动,从而调节神经功能、兴奋性和神经连通性。

目前在意识障碍患者促醒中主要应用的神经调控技术有经颅磁刺激( transcranial magnetic stimulation, TMS)、经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation, tDCS)等,目前这些技术无法同时兼顾空间上的聚焦度和穿透深度。深部脑刺激(deep brain stimulation, DBS)和脊髓电刺激(spinal cord stimulation, SCS)等有创方式存在手术费用高昂、感染风险较高、电池寿命有限、电极偏移及灵活性不足等问题。因此即无创安全同时又兼顾聚焦深度的时域干涉(temporal interference,TI)无创电刺激技术应运而生。

一、TI基本原理

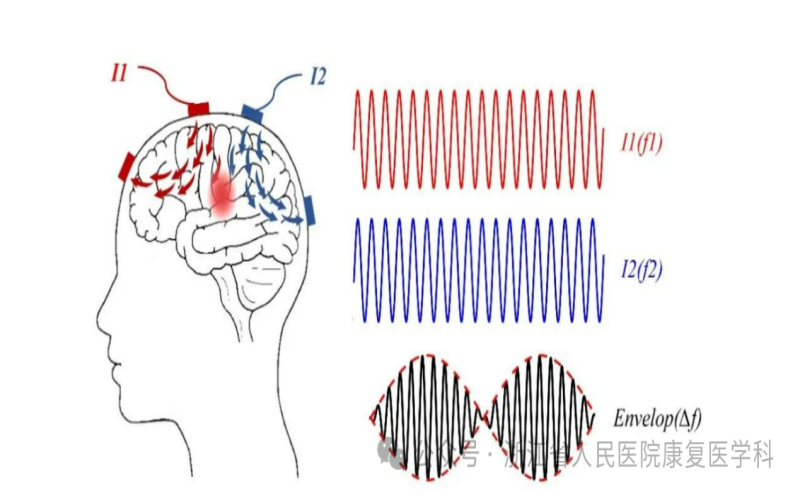

通过两组互不干扰的正弦高频交变电流产生的频率差向治疗区域传递多个电场,并在目标区域产生低频包络电场,招募目标区域神经元的放电,从而达到调控特定区域并产生局部效应的目的。2017年Grossman等研究通过脑部建模和物理实验验证了TI的概念,并验证了小鼠大脑中的神经元可以跟随包络电场在小鼠实验中操纵不同的运动模式,而且未招募到覆盖皮层表面的神经元放电。在2021年,Von Conta等人探讨了TI电场强度对受试者大脑的左侧海马、左运动区及丘脑区域的影响,通过对25个脑部模型进行仿真,他们总结了不同脑区的最大电场强度。2023年,在人脑研究方面,目前的重点主要集中在神经元及特定脑区的深入探索,例如海马区域,这一部分与大脑的记忆和认知功能有着密切的联系。

二、临床与应用探索

运动功能调节:TI已被证明可以有效刺激人类大脑的运动皮层,增强运动功能。

帕金森病治疗:在帕金森患者中进行的初步临床测试显示,TI对静止性震颤有明显的的缓解作用。

抑郁症和阿尔茨海默病:TI电刺激通过调节大脑中的低频振荡和增强局部同步性,可能对这些神经精神疾病具有潜在的治疗效果。

认知功能增强:TI电刺激可以显著增强记忆功能,其作用机制是通过调节大脑深部区域(如海马区)的神经活动。也可用于改善注意力和认知控制功能,提高认知任务的执行效率。

三、临床研究进展

安全性评估:研究人员正在对TI电刺激的安全性进行深入研究。目前的研究表明,TI电刺激在高频电流下(如2-8kHz)能够显著减少皮肤不适感,同时在动物和人体实验中未发现明显的不良反应。

优化刺激参数:通过多极时空干涉(mTI)技术,TI电刺激的聚焦性和强度得到了进一步提升,这为临床应用提供了更精准的刺激手段。

四、未来发展方向

个性化治疗方案:结合fMRI、脑电图、功能近红外光谱等影像技术,通过个体化仿真模型构建,优化各种神经系统疾病的刺激方案。

长期效应观察:未来需要更多研究来探索TI电刺激的长期效应,包括其对神经网络的重塑作用以及在长期应用中的安全性。

综上所述,TI电刺激技术在神经康复、疼痛管理、神经精神疾病治疗以及认知功能增强等领域具有广阔的应用前景,同时凭借其良好的聚焦性和作用深度也有望在意识障碍患者中应用。然而,目前该技术仍处于临床研究阶段,需要进一步的机制研究和安全性评估来推动其广泛应用。