杭州康复医院--同是脑梗,为何有人偏瘫,有人正常?

发布时间:2025-08-20 05:08:15 点击次数:0

65岁的张伯晨练时突然倒地,抢救后手脚如常;而同龄的李叔夜间晕厥,却再也没能站起来。同样是脑梗,结局为何天差地别?隐藏在这背后的,是人体最精密的时间密码与自救法则。

脑细胞倒计时:3小时的「黄金存活线」

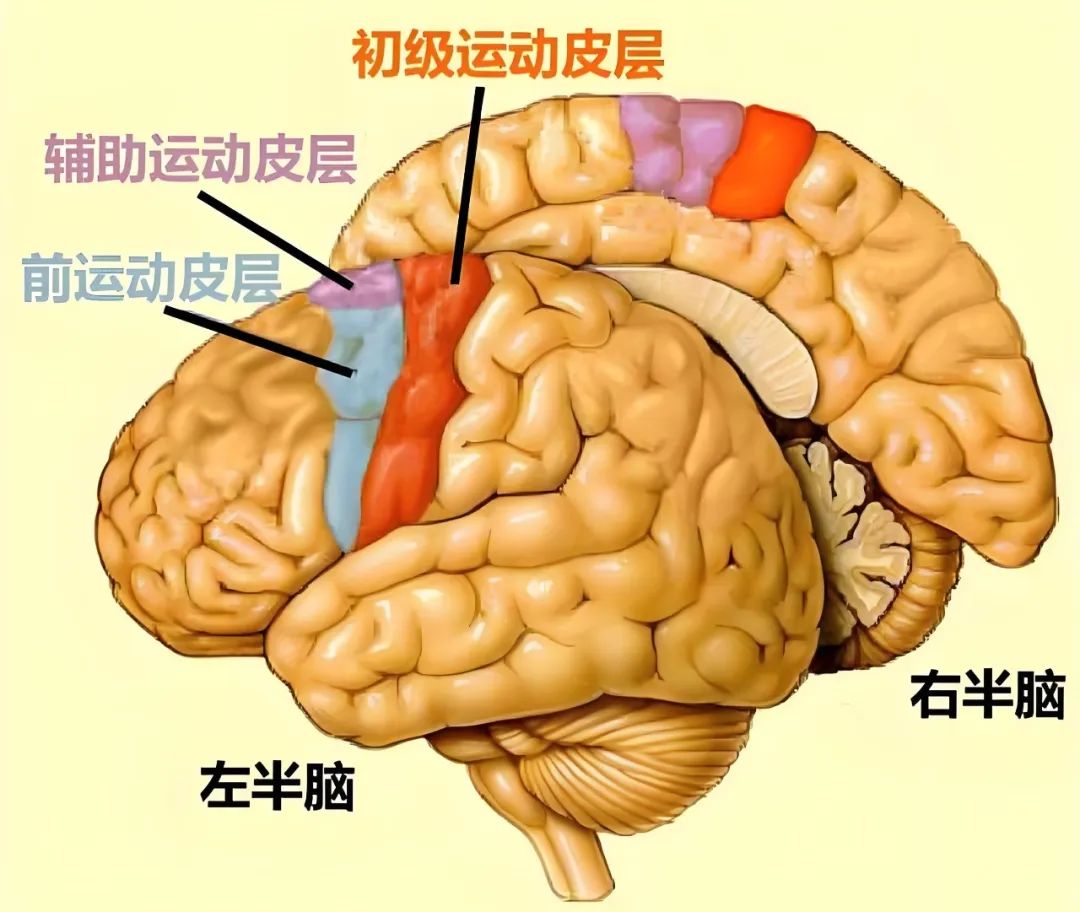

当脑血管堵塞的瞬间,脑细胞以每分钟190万个的速度死亡。但不同区域的神经元有着悬殊的「忍耐阈值」:掌管运动功能的中央前回细胞群,在缺血30分钟就会不可逆坏死,而负责基础代谢的脑干细胞却能坚持6-8小时。这解释了为何有些患者能完全康复——他们在核心功能区坏死前,赶上了溶栓的「黄金3小时」。

北京天坛医院的影像资料对比显示,及时溶栓患者的脑部CT中,缺血区呈现「云雾状」模糊影,这是可逆损伤的标志;而超时救治者的病灶已形成清晰「黑洞」,意味着万亿神经元永久凋亡。现实中,仅12%的患者能在1小时内就诊,这正是偏瘫概率悬殊的残酷真相。

沉默的「代偿通道」:你的血管藏着多少备份?

人脑蕴藏着神奇的侧支循环系统——就像城市的地下排水管网。当主干血管堵塞时,细小的「Willis环」「软脑膜吻合支」会瞬间启动供血。尸检研究发现,拥有发达侧支循环的脑组织,缺血耐受时间可延长50%。这就是为什么常年游泳者、有氧运动爱好者往往预后更好。

但代偿能力存在个体差异:高血压患者的微血管硬化率是常人的3倍,糖尿病会让毛细血管壁增厚27%。某三甲医院的跟踪数据显示,保持血压<140/90mmHg的患者,中风后功能恢复率提高41%。这些隐藏的血管「战力值」,在发病时成为决定命运的关键参数。

夜间突袭VS日间发病:魔鬼藏在生物钟里

凌晨3-5点的中风被称为「幽灵杀手时段」。此时血液粘稠度达峰值,血压波动幅度超20%,但人体痛觉阈值却升高30%。日本厚生省统计显示,夜间发病者从察觉异常到就医平均耗时7.2小时,是日间发病者的3倍,致残率相应飙升58%。

昼夜节律还影响治疗效果:清晨6点注射溶栓药,药物清除率降低15%,但血小板活性同步下降。因此同剂量药物在黎明时段的血管开通率提升22%。那些在睡梦中发病却及时醒来的幸运者,往往抓住了双重生物钟的红利。

康复奇迹的「三把钥匙」:90%的人不知道

2023年《柳叶刀》揭晓惊人发现:发病48小时内开始康复的患者,运动功能恢复率是常规治疗组的2.3倍。早期床上良肢位摆放能预防肌肉挛缩,而延迟两周的介入会导致关节僵硬概率激增79%。那些看似「正常」的康复者,实则赢在了起跑线的毫秒之间。

智能康复时代带来了新武器:经颅磁刺激可将运动皮层兴奋性提高40%,步态机器人让平衡功能重建速度加快60%。但最核心的变量仍是患者自身——保持每日3次、每次10分钟的家庭训练,6个月后行走能力改善率高达91%。那些执着数黄豆、坚持画螺旋线的身影,正在重写自己的命运剧本。

改写结局的「预防公式」:现在开始来得及

颈动脉超声中发现的「软斑块」,破裂风险是硬斑块的11倍。通过每天300mg维生素B2补充,可使斑块脂质核心缩小19%。而地中海饮食配合每周150分钟快走,能让中风复发率降低34%。这些数字不是冰冷的概率,而是握在手中的生命筹码。

科技正在颠覆传统认知:可穿戴设备能提前72小时预警房颤,AI眼底照相可预测5年内中风风险。但最强大的防御系统,仍是定期查体的自律,和出现一过性头晕时的警觉。记住,脑梗的战场上,每个0.1毫米的血管养护,都在为可能的生死时刻储备生机。