浙江省人民医院富阳院区科普--多地已出现病例!专家重要提醒

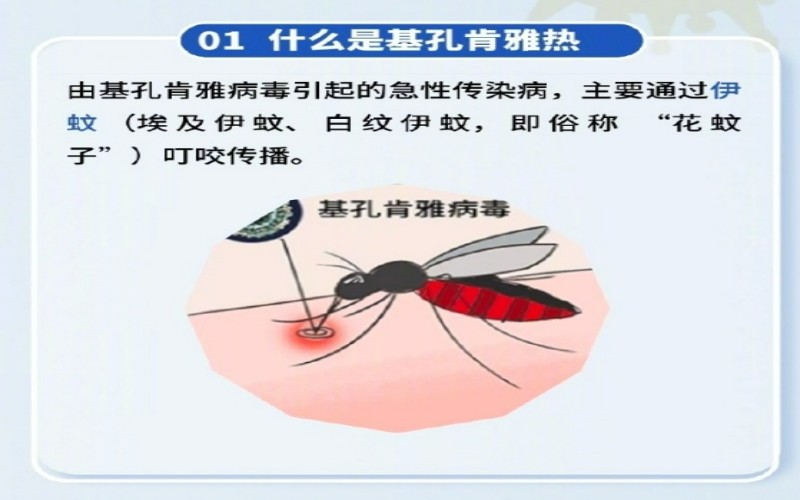

发布时间:2025-08-06 03:08:45 点击次数:0近日,基孔肯雅热疫情备受外界关注。那么什么是基孔肯雅热?它是如何传播的?防护怎么做?

认识这个“会弯腰”的病毒

"基孔肯雅"(Chikungunya)源自非洲斯瓦希里语,意为"弯曲",形象描绘了患者因剧烈关节疼痛蜷缩身体的姿态。该病毒1952年首次在坦桑尼亚被发现,主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊(花斑蚊)传播,多数患者1周内会好转,但30%—40%患者关节疼痛可能会持续数月甚至数年,对生活质量造成显著长期影响。

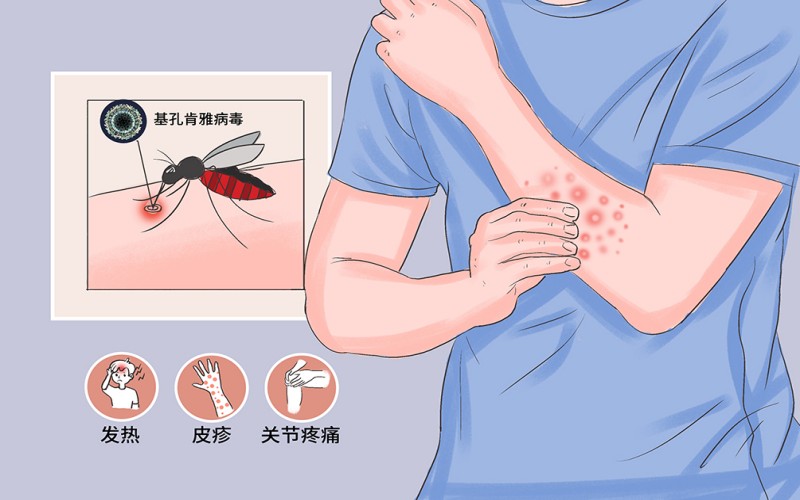

基孔肯雅热的临床症状有哪些?

大多数感染者会在带毒蚊虫叮咬后3—7天(范围为1—12天)后,开始出现症状,常见为突然发热和关节疼痛,关节疼痛主要累及手腕和踝趾等小关节,也可涉及膝和肩等大关节,剧烈的关节疼痛可导致行动困难。其他症状还包括头痛、肌肉痛、关节肿胀、皮疹、恶心、疲劳等。

这些症状与登革热和寨卡病毒感染等其他感染的症状类似,病例可能被误诊。重症高风险人群包括围产期感染的新生儿、65周岁及以上老年人以及患有高血压、糖尿病或心脏病等基础疾病的患者。多数患者一周内会好转,部分病例关节疼痛的症状可能会持续数月甚至数年。

基孔肯雅病毒如何传播?

基孔肯雅病毒主要通过携带病毒的伊蚊叮咬传播,最常见的是埃及伊蚊和白纹伊蚊。当蚊虫叮咬了感染者2—10天后,再叮咬人时,可使被叮咬者感染。

“人→蚊→人” 传播链是基孔肯雅热的核心传播模式。患者在发病后第1周内,病毒血症水平高,通过蚊虫叮咬传播的风险高,但该病毒不会通过日常接触引发人际传播,也不会通过咳嗽、打喷嚏传播。

出现症状怎么办?

浙江省人民医院富阳院区感染科副主任中医师李丽提醒:一旦出现发热、皮疹、关节痛等相关症状立即来发热门诊就医并告知旅行史和蚊虫叮咬史,以便医生能够及时准确地诊断和治疗。

环境防蚊要点

清空闲置容器(盆、罐、桶、轮胎等)及空调、饮水机托盘积水,填平洼地、树洞、竹洞。

水养植物每周换水并清洗容器,及时清空宠物碗、花盆底盘积水。

储水容器(水缸、水池等)加盖;下水道等固定积水可投放灭蚊幼缓释剂。

妥善处理垃圾,避免废弃瓶罐积水。

定期修剪植物,避免枝叶过密成蚊虫栖息地,管理阳台、露台花草,避免积水。

疏通下水道,保持排水通畅。

如何做好个人防护与旅行防护?

个人防护:

居家:安装纱门、纱窗,睡前使用蚊帐;适时用蚊香、灭蚊拍、防蚊灯杀灭成蚊。

户外:清晨和傍晚(伊蚊活跃高峰)减少外出,穿浅色长袖衣裤,裸露皮肤喷涂驱蚊剂;避免在树荫、草丛、凉亭、积水区等蚊虫密集处久留。

旅行防护:

避免前往流行地区,如需前往,尽量选择有空调或纱窗的住宿场所,使用蚊帐等防蚊设施。返回后12天内监测健康,出现不适及时就医。