浙江中医药大学富春康复医院--电动起立床:天天站,到底有啥用呀?

发布时间:2025-07-23 01:07:58 点击次数:0还在为长期卧床带来的种种困扰发愁?肌肉萎缩、心肺功能下降、褥疮风险... 一个看似简单的“站立”动作,对很多患者来说却遥不可及?电动起立床,正是打破这一困境的康复利器!

什么是电动起立床?它不只是“一张床”

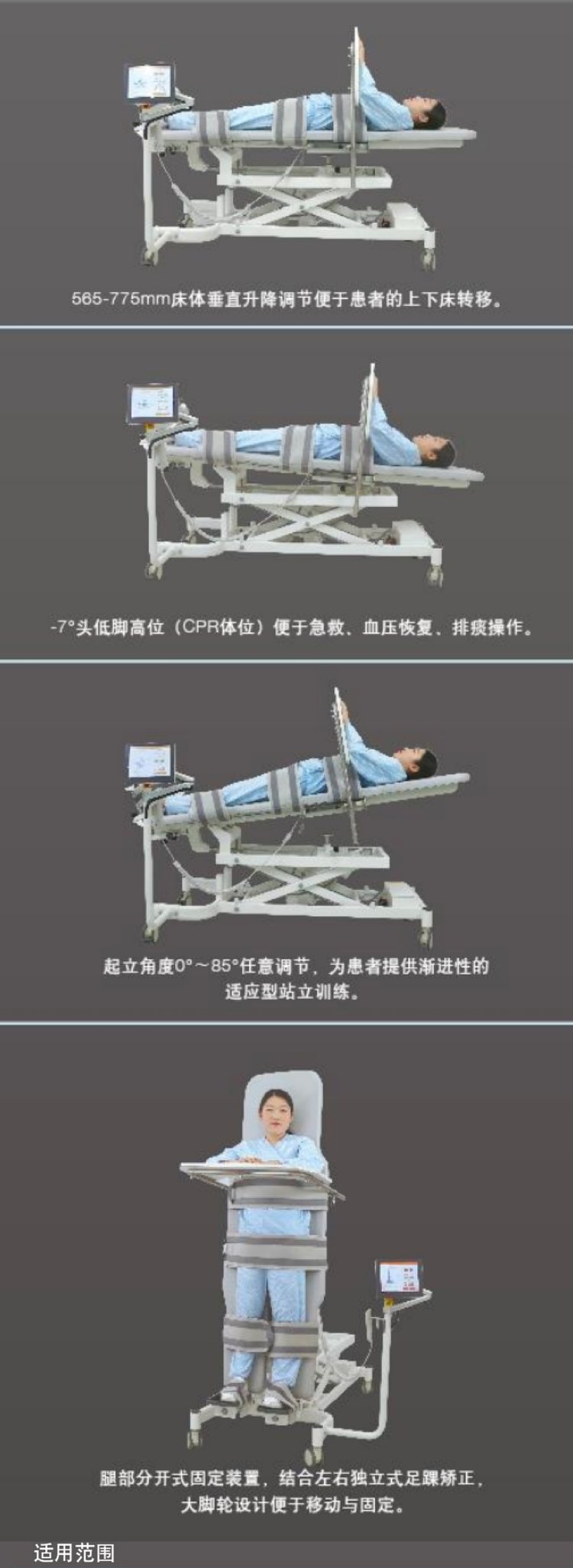

电动起立床是一种通过机械或电动辅助,帮助患者从平卧位逐步过渡到站立位的康复设备。它通过模拟站立姿势,为下肢功能障碍患者提供渐进式负重训练,广泛应用于神经系统疾病(如脑卒中、脊髓损伤)、骨科术后及长期卧床患者的康复治疗。

关键结构:

①坚固床架与床板:提供稳定支撑。

②电动驱动系统:核心!实现平稳角度调节。

③角度显示/控制面板:精确设定和监控倾斜角度。

④固定绑带系统:胸带、髋带、膝带(或足踏板)等,确保使用者在倾斜过程中的绝对安全,防止滑落。

⑤可调节足踏板/膝托:支撑足部/小腿,模拟站立姿势。

为什么要“站”起来?电动起立床的核心价值

长期卧床或无法自主站立的危害巨大。电动起立床的核心价值,就是安全地模拟“站立”状态,带来一系列至关重要的生理和心理益处:

1. 对抗重力,预防并发症:

①预防/改善体位性低血压:逐步适应体位变化,让心血管系统“学习”如何应对直立状态。

②促进血液循环:减轻下肢肿胀,预防深静脉血栓形成。

③改善呼吸功能:增大胸腔容积,利于肺扩张和排痰,减少肺部感染风险。

④预防褥疮:减少局部皮肤持续受压时间。

⑤促进消化与排泄:利用重力作用改善肠胃蠕动和膀胱排空。

2. 重塑肌肉骨骼系统:

①减缓肌肉萎缩:对抗重力本身就需要肌肉轻微收缩(尤其是抗重力肌群),提供必要的生理刺激。

②维持/改善关节活动度:防止关节挛缩僵硬,特别是髋、膝、踝关节。

③增加骨质密度:站立位对骨骼施加的压力是预防骨质疏松的关键刺激。

④改善姿势控制与平衡觉输入:为大脑提供直立位的本体感觉和平衡信息。

3. 点亮康复信心:

①拓展视野,改善心理状态:从天花板到更广阔的视野,显著提升心情和参与康复的意愿。

②提高社交互动可能:更容易与他人进行平视交流。

③为后续站立、步行训练奠定基础:是康复链条中不可或缺的一环。

谁最需要电动起立床?关键适应人群

电动起立床是以下人群康复路上的重要伙伴:

①神经系统疾病患者:脑卒中(中风)、脊髓损伤(尤其是高位截瘫)、颅脑损伤、多发性硬化、吉兰-巴雷综合征等导致无法自主站立者。

②骨科术后或严重创伤患者:下肢骨折、脊柱手术后、髋关节置换术后早期,在医生允许下进行渐进性直立训练。

③长期卧床的重症患者:ICU获得性衰弱、心肺功能严重低下者,用于预防并发症和早期离床。

④存在严重体位性低血压患者:进行循序渐进的适应性训练。

⑤儿童脑瘫患者:用于改善姿势控制、预防挛缩、促进骨骼发育等。

科学使用是关键!操作要点与注意事项

电动起立床效果显著,但必须在专业康复医师或治疗师指导下,进行个体化评估和方案制定:

1. 循序渐进是铁律:

①起始角度低:通常从15°-30°开始。

②角度递增慢:每次增加5°-10°,根据耐受情况调整。

③持续时间短到长:首次可能只有5-10分钟,逐渐延长至30分钟甚至更长。

④密切观察反应:随时关注血压、心率、血氧饱和度(如有条件)、面色、主诉(头晕、恶心、疼痛等)。

2. 安全保障是前提:

①正确使用固定带:确保胸带、髋带、膝带/足托牢固且舒适,防止滑落。

②治疗师全程监护:尤其在初期和角度较大时,治疗师应守护在旁。

③设备定期检查:确保驱动系统、锁止装置、绑带完好。

3. 个体化方案:

①角度、时间、频率、是否结合其他训练(如足踝泵动、上肢活动)都需量身定制。

②禁忌症需警惕:如不稳定的脊柱骨折、严重骨质疏松、下肢深静脉血栓急性期、严重心力衰竭、某些未控制的高血压等,需严格遵医嘱。

破除迷思:常见误区

Q:电动起立床可以代替我自己走路吗?

A:不能完全代替。它是重要的基础训练和过渡工具,为后续的站立架训练、平衡训练、步行训练创造生理条件和打下基础。

Q:角度升得越高越快就越好吗?

A:绝对错误!操之过急极易引发体位性低血压、不适甚至危险。缓慢、渐进、安全才是核心原则。

Q:在家可以自己操作吗?

A:强烈建议在专业康复机构或由经过充分培训的医护人员/照护者操作。家庭使用需严格评估患者状况、操作者能力及家庭环境安全,并遵循专业指导。