卒中后吃不下、总呛咳?一文读懂吞咽障碍的科学管理

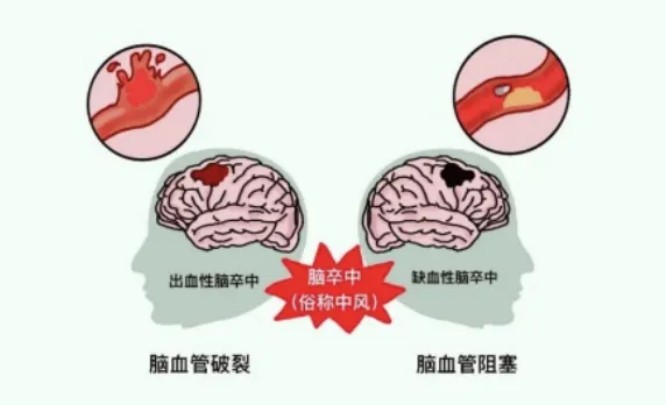

发布时间:2025-09-25 10:09:48 点击次数:0卒中(俗称“中风”)不仅会导致肢体瘫痪、言语不清,还可能悄悄夺走患者“好好吃饭”的能力——这就是卒中后吞咽障碍。数据显示,超半数卒中患者会出现吞咽问题,轻则进食困难,重则呛咳误吸引发肺炎,甚至危及生命。《中国卒中吞咽障碍与营养管理手册》为这类问题提供了科学解决方案,下面用通俗语言讲讲如何应对这一“隐形风险”。

为什么卒中后会“咽不下

正常吞咽看似简单,实则是大脑、神经和肌肉协同的“精细活”:食物从口腔咀嚼成团,经咽喉进入食道,全程需避免误入气管。而卒中会损伤控制吞咽的神经或大脑区域,比如:

- 损伤大脑皮层,可能导致吞咽“启动慢”,饭到嘴边却迟迟咽不下去;

- 损伤脑干(吞咽中枢),可能直接导致吞咽反射消失,食物容易呛进气管;

- 损伤控制咽喉肌肉的神经,会让舌头、喉咙“无力”,无法顺利推送食物。

出现这些信号,警惕吞咽障碍

卒中患者或家属如果发现以下情况,要及时警惕:

吃饭时的异常:流口水、食物从嘴角漏出,需要分多次才能咽下一口饭,吃一顿饭要花很久;

喝水时的危险信号:喝水总呛咳,甚至呛到咳嗽、喘息,吞咽后总觉得喉咙有东西,需要反复清嗓子;

间接提示信号:没感冒却频繁发烧、咳嗽有痰(可能是误吸引发肺炎),短时间内体重下降、嘴唇干裂(可能是进食不足导致营养不良或脱水)。

这些症状不是“小毛病”,误吸一次就可能引发肺炎,而重症肺炎对卒中患者来说可能是“雪上加霜”。

医生如何评估吞咽能力?

第一步:快速筛查(入院24小时内完成)

护士或医生会用简单方法初步判断,比如“洼田饮水试验”:让患者喝30毫升温水,观察是否呛咳。如果呛咳,说明可能存在吞咽障碍,需要进一步检查。

第二步:详细评估

由语言治疗师(吞咽康复的核心角色)来做,包括:

床旁检查:观察舌头能不能灵活运动、喉咙有没有感觉,再喂少量不同质地的食物(比如稀粥、软面条),看吞咽是否安全;

仪器检查:如果床旁检查不明确,可能会做“吞钡造影”(吃少量造影剂,通过X光看食物运动)或“纤维内镜”(用细管从鼻腔伸入,直接观察咽喉情况),精准找到吞咽问题的“卡点”。

吞咽障碍怎么治?分情况“对症出招”

治疗的核心是“让吃饭更安全,保证营养不缺”,医生会根据吞咽障碍的严重程度制定方案:

1. 调整食物:给吞咽“搭把手”

这是最基础的方法,通过改变食物质地,减少呛咳风险:

液体太稀容易呛?加增稠剂调成“蜂蜜状”或“布丁状”(比如把水调成芝麻糊的稠度);

固体太硬嚼不动?打成泥状(比如把蔬菜、肉类煮软后搅成泥),或切成小块(比指甲盖还小);

推荐尝试的安全食物:稠粥、蒸蛋羹、豆腐脑、土豆泥等,这些食物不容易松散,也不会快速流进气管。

2. 改变姿势:用体位“防误吸”

简单调整坐姿、头位,就能帮食物“走对路”:

吃饭时坐直(不要半躺),头稍向前倾,避免仰头吞咽;

如果一侧喉咙无力,转头向无力侧,让食物从健康侧进入食道。

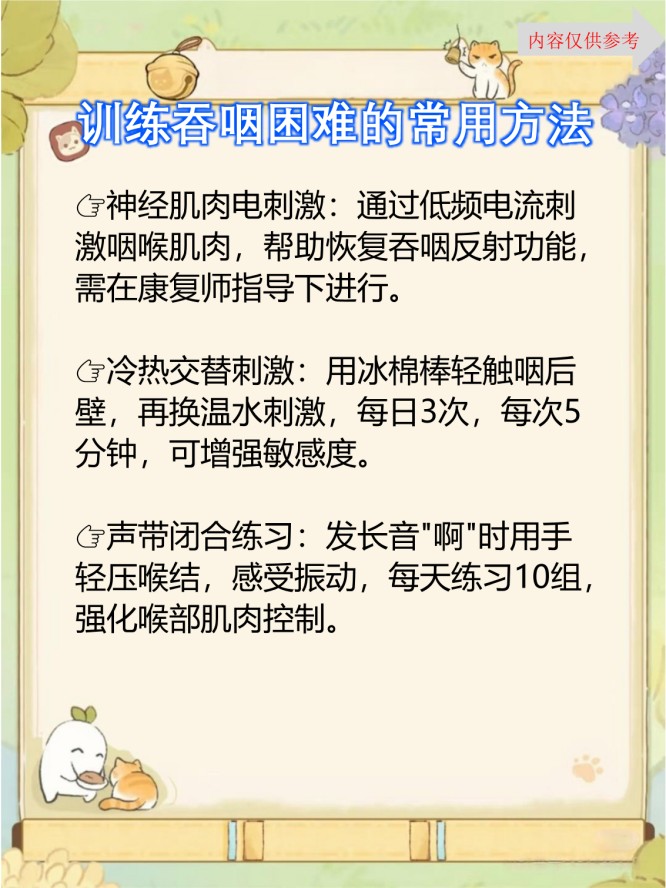

3. 康复训练:帮吞咽“练肌肉”

就像肢体康复一样,吞咽功能也能通过训练改善:

口腔训练:舌头尽力伸出、左右移动,鼓腮帮、抿嘴唇,锻炼口腔肌肉;

吞咽训练:反复做“空咽动作”(没食物时咽口水),或用冰棉签轻轻刺激喉咙,提高吞咽反射敏感度;

注意训练要在医生或治疗师指导下做,避免自己练错方法。

4. 特殊进食:严重时的“营养通道”

如果吞咽障碍严重,暂时无法经口安全吃饭,医生会建议:

插鼻胃管:从鼻子插一根细管到胃里,把营养流质直接打进去,一般短期使用(2-3周);

胃造口手术:如果长期无法经口进食,会在腹部开一个小口接管子,直接向胃里输送营养,更安全且不影响说话。

营养跟不上怎么办?这样补才对

吞咽障碍患者常因为“吃不够”导致营养不良,而营养不良会让卒中恢复变慢,形成恶性循环。做好这几点很重要:

及时筛查营养风险:入院后医生会用量表评估(比如问体重有没有下降、最近吃得少不少),判断是否需要额外补充营养;

优先经口补:能吃就尽量通过调整食物质地保证营养,比如在粥里加蛋白粉、蔬菜泥;

科学管饲营养:如果插了鼻胃管或做了胃造口,医生会根据体重、病情配专用营养制剂,保证蛋白质、维生素等充足,家属不要随意往管子里打豆浆、牛奶(容易堵管或引发不适)。

家属能做什么?这3件事很关键

1. 耐心喂食:不要催患者,每喂一口等患者咽完再喂下一口,喂完后让患者咳嗽一下,清除喉咙残留食物;

2. 做好口腔护理:饭后用温水或淡盐水帮患者清洁口腔,减少细菌滋生(口腔细菌多会增加肺炎风险);

3. 观察病情变化:如果患者突然发烧、咳嗽加重,或体重快速下降,及时告诉医生,排除误吸肺炎或营养不良。

关键提醒

卒中后吞咽障碍不是“不治之症”,多数患者在1-2周内会逐渐改善,只要早筛查、早干预,就能有效减少肺炎、营养不良等风险。记住:好好吃饭,才是卒中恢复的“基础保障”。如果发现家人有吞咽问题,一定要及时和医生沟通,让专业团队制定个性化方案。