随园养老--50岁住进养老社区:主动选择人生下半场

发布时间:2025-09-19 03:09:32 点击次数:0时节已过处暑,杭州的早秋仍在盛夏模式,一如充满可能性的人生——即便年华向晚,对生活方式的探索与自我价值的延续,仍可以不断生长。

在良渚文化村,黄姐正是这样一位践行者。一年前,她与丈夫做了一个在旁人看来颇为意外的决定:搬出居住多年的大房子,主动选择入住养老社区。

“去年我刚满50岁,恰好符合入住条件。”她语气从容,“比起传统意义上的养老,我更多考虑的是如何度过人生下半场。”

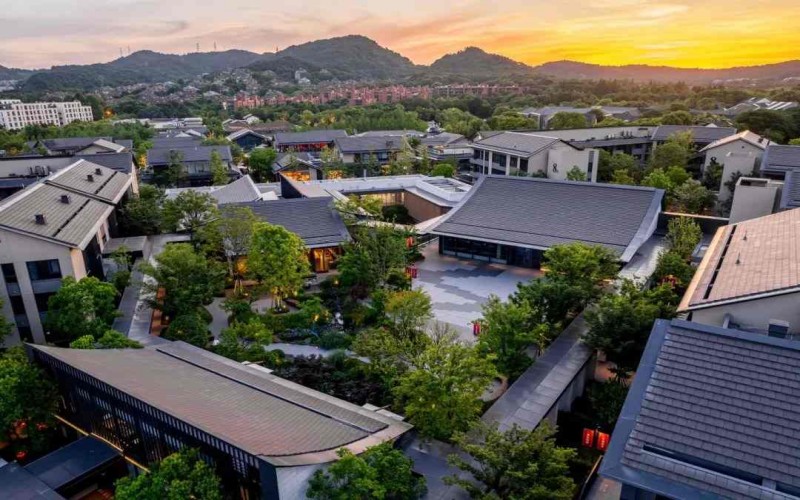

夕阳下的玉鸟随园嘉树

PART-01

从被动养老到主动规划

安顿父母,也安顿自己

住进养老社区是人生暮年的被动选择——这个固化标签让许多刚刚退休的人望而却步,认为入住即意味着承认衰老。两年前,黄姐也未曾想过,先决定入住的会是自己,而非80多岁的父母。

“两年前,父亲的健康状况不太好,需要一家人投入很多精力照顾,过程中我自己的身体也随之受影响。为了让二老能安顿下来,享受更专业的服务,我们就四处考察。”

工作原因,黄姐夫妇与良渚文化村早在十多年前就结下渊源,那时随园嘉树的红砖墙让丈夫留下了深刻印象。10年岁月孕育的这段缘分,在玉鸟随园嘉树悄然开花。

“那天我们来参观,在园区餐厅吃了顿饭。走出来时,眼前是郁郁葱葱的庭院,夕阳特别漂亮,那瞬间我觉得:其实我们可以就此给自己找个安顿的地方,就是这里了。”

被美好击中的瞬间,让黄姐开始系统性审视自己的生活。玉鸟随园嘉树以其独特的地理优势和生态磁场深深打动了她。这里不仅是养老的场域,更是良渚文化村这个大社区的重要组成部分,承载着这片土地赋予的不可复制的文化基因和社交氛围,这种定位的差异化正契合她对未来人生发展环境的规划——日常生活的规律与秩序得到支撑,便可以由当下开始重建更健康的生活方式,从而能够持续专注于自己的专业发展,并探索更多参与社区实践的可能性。

父母自然乐于和孩子们居住在同一社区,两个小家庭仅数步之遥。在黄姐看来,养老社区里两代人“分而不离”的模式,与普通社区“一碗汤的距离”有所不同。

“随园的专业服务支撑了我们各自的生活,把人生的自主性还给了我们。”哪怕是吃饭这件最普通的事,代际间都会有矛盾——饭点不同、口味各异,再微小的情绪经过日积月累,总会费力伤神。“在这里一日三餐去食堂自己挑选,平时管家、保洁、活动部、健康管理师等组成的运营团队会打理日常事务,我们反而可以专注于和父母的情感交流,关系更亲密了。他们的身心状态都好了很多,甚至不再需要另请保姆照顾了。”

玉鸟随园嘉树多元化服务

彼此照应、各自独立,双方都重获自主空间。专业养老服务剥离生活的现实困境,代际关系得以回归精神本质,“安顿下来”,不仅是居所的安定,也是心灵的解放。

PART-02

老年立志需要环境支撑

生长型社区给予发展空间

在玉鸟随园嘉树,黄姐夫妇安家于两室一厅的居所。102方的房子并不小,但与从前的四层排屋相比,确实有着天壤之别。黄姐坦言,最初也经历了适应期。

“一开始觉得啥都塞不下,只能被动舍弃很多物品。‘舍’的过程中,自我的认知和心态会慢慢变化,‘得’到的是人生思考——

以前房子很大,‘我’也很大,因为所有需求都能在屋里解决,生活的边界就框在那四层楼里。这里将生活功能外挂出去,比如阅读、健身、餐饮、课程学习等都有专属空间,这就促使你走出房门,去和环境、和他人产生交织联结,你就不再是一个很大的‘我’——学会放下后,生命里出现了很多要探索的新东西。”

生活空间的压缩,实则是生活维度的扩展,而随园嘉树与良渚文化村的有机融合,意味着超越园区的无限可能和持续的社会参与。

“老年要立志,身体无可避免走向衰弱,但精神不能垮掉。能不能做到立志,环境的支撑非常重要。住在这里,文化村的自然生态、艺术氛围会滋养你,让你沉静下来去创造自我、发展自我。”

黄姐夫妇积极融入文化村的社群组织,参与大屋顶村民学堂的课程,学戏剧、写作、尤克里里,加入公益基金会,多元化的商业配套、人文设施,都成为日常生活的自然延伸。“玉鸟集和周边的很多小铺都是村民自己运营的,我们之间不像消费者和店家的关系,更像是和邻居相处。”

随园长者可在家门口的玉鸟集散步、购物

文化村承载了理想主义情怀,依托居民的共建、创造而生长。跨年龄、跨背景的社交链接,为黄姐夫妇的文化生活、工作事业、人际交往都提供了支持,入住养老社区不是人生的退守,而是新一轮进发。

“人生后半程,留下的东西越来越少,什么值得追求、什么应当舍弃,会越来越清晰。” 黄姐丈夫的思考触及了养老产业的本质:真正的适老服务不仅是身体照料,更应包含精神层面的陪伴与成长,开放包容的社区机制让居民得以在人生的任何阶段都能“重新立志”。打破传统养老的桎梏,长者就不再是社会的旁观者,而是共建者。

社区的价值,就是让居住其中的全龄段人群,都能持续感受到生命的生机。

PART-03

50岁开启人生下半场

不是为时过早,是恰逢其时

50岁住进养老社区,夫妇二人尚能自洽,同龄人却未必。

“有位朋友在北京,听说我们住养老社区了,非常惊讶,特地飞过来看。结果参观后自己也想搬进来。”黄姐笑道,“随园给了我们时间、空间去规划余生,我们也看到一些高知邻居在做公益、开讲座,持续发光发热。伴随着不可避免的衰老,人如何创造性地参与社会,持续为他人和环境服务,也是一个值得探索的命题。”

从提供照顾到支持成长,从安度晚年转向品质生活,随园嘉树的实践表明,养老社区完全可以成为开启人生精彩下半场的最佳平台。这种转变需要硬件、软件的全方位支撑,更需要个体从根本上改变对养老的认知。

随园长者登上表演舞台

生活中读书、学习,充实自我

代际共融是未来方向,“孤岛型”养老正在失去吸引力,融入大社区的模式更符合新时代渐老一族的需求。退休年龄不等于退而休之的人生,他们渴望的不是被“圈起来供养”,而是在被支持的环境中,实现自我的新生。

50岁以喜欢的方式开启人生下半场,不是为时过早,是恰逢其时的智慧选择。

养老是一种需要提前培养的能力,50岁是人生新篇的启程。当我们重新定义养老,就是在重新定义生命的可能。正如黄姐所说:

“我们这样理解随园嘉树:‘随园’是园区建构的顺其自然而自主生长的环境;‘嘉树’是入住随园的人,选择成为的样子——一棵持续生长的大树,活出生命的内在尊严和品质。”

这或许是对理想晚年的最佳诠释,敬Dignified life.