浙江省人民医院康复医学科--冰刺激疗法:吞咽障碍患者的“冷”康复秘诀

发布时间:2025-09-11 02:09:51 点击次数:0吞咽障碍是脑卒中后最常见的并发症之一,约30%-67%的卒中患者受其困扰,其中40%的患者因误吸引发肺炎,死亡率高达21%-30%。这不仅导致营养不良、生活质量下降,还可能威胁生命。面对这一难题,冰刺激疗法作为一种安全、非侵入性的康复手段,凭借其显著疗效和低成本优势,已被应用指南推荐为吞咽障碍的常规治疗手段。

冰刺激的原理:寒冷如何唤醒吞咽功能?

温度差的“唤醒”效应

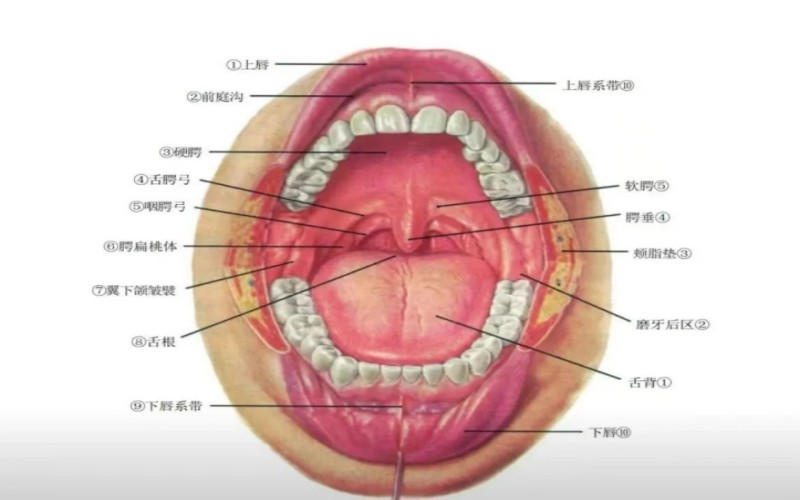

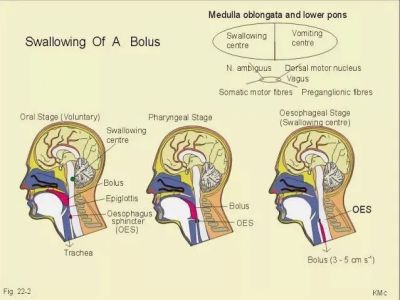

冰刺激是临床吞咽治疗中常用的物理性刺激手段。冰棉棒的温度约为-20℃,与口腔正常温度(36-37℃)形成近57℃的温差。吞咽治疗时,冰刺激直接作用于舌体、软硬腭、口腔黏膜及相关肌肉。因温差产生的强烈冷刺激,能激活舌根、软腭、咽喉等吞咽反射相关肌群,促使其主动收缩,缩短吞咽反射延迟时间,提升口腔对食物的敏感度,促进食物顺利下咽,改善吞咽功能,在吞咽治疗中作用显著。

双重作用机制

增强感觉输入:通过刺激舌根、软腭、咽喉等吞咽反射区,这种刺激通过神经信号快速传递到大脑的吞咽控制中心,让身体更快感知食物存在,从而缩短吞咽反射时间(从1秒提速至0.3秒)。

改善神经肌肉协调:冰刺激通过激活吞咽相关肌群(如颏舌肌、咽缩肌)的运动神经元,促进肌肉主动收缩,改善口腔期与咽期的动作协调,从而减少误吸风险。

冰刺激的适应人群与禁忌症

适应症

1、符合脑卒中后吞咽困难诊断标准,年龄在7岁—75岁

2、洼田饮水试验3级—5级

3、生命体征平稳,患者可配合张口。

不适用人群

认知功能低下、极度抗拒治疗、患有呼吸衰竭、存在强烈紧咬反射、精神状况不稳定、依赖呼吸器维持呼吸、患有严重肺炎以及患有严重心脏病的患者。

03冰刺激操作指南:科学“冷疗”四步法

工具准备

自制冰棉签:无菌棉棒蘸水冷冻,或使用柠檬汁冰棒,进一步增强味觉。

刺激部位与手法

重点区域:悬雍垂、软腭、前后腭咽弓、舌根、咽喉壁。

操作要点:轻柔刷擦,做到大范围、长时间的接触刺激部位,上下、前后、左右交替进行,以不引起患者的呕吐反射为宜。每部位停留5-10秒,具体强度、疗程、频率视患者耐受而定。

配合吞咽训练

刺激后立即引导患者做空吞咽或交互吞咽动作。

最佳时间:餐前20分钟,可有效的提高口腔内对食物的敏感性。

居家护理注意事项

体位管理:取30°~45°仰卧位或坐位,张口发“啊”音充分暴露会厌部。

口腔清洁:治疗前后检查患者口腔状况,查看有无红肿、溃疡、真菌感染等异常情况,预防感染。

冰刺激与其他康复,手段的联合应用

舌肌强化训练

冰刺激结合舌肌康复器或主动运动(如舌尖顶腮、伸舌抗阻),可显著提升吞咽协调性。

中西医结合创新

例如,中药冰棒(含桔梗、薄荷等成分)兼具利咽开窍与冷刺激双重作用,临床研究显示其疗效优于常规训练。

多学科协作模式

整合营养干预、认知训练与冰刺激,提供个性化康复方案。

划重点:这三大误区千万别踩

误区1:“刺激时间越长越好”→ 过度刺激可能诱发呕吐反射,单次治疗不超过30分钟。

误区2:“居家操作无需指导”→ 需由康复师评估后制定方案,避免盲目模仿。

误区3:“冰刺激可完全替代其他疗法”→ 需结合电刺激、吞咽手法训练等综合干预。

结语:以“冷”促“热”,重拾吞咽自由

冰刺激疗法以低成本、低风险的优势,为吞咽障碍患者提供了重要的康复选择。然而,其成功关键在于早期介入、科学操作与多学科协作。若您或家人正面临吞咽难题,建议及时前往专业机构评估,制定个性化方案。