崴脚后怎么办?掌握康复治疗原则,助你快速恢复活力

发布时间:2025-09-05 03:09:13 点击次数:0踝关节扭伤,俗称“崴脚”,是日常生活中和运动场上极为常见的肌肉骨骼损伤类型。据研究显示,踝关节扭伤约占所有运动损伤的40%,经过正规的保守治疗,大多数踝关节扭伤能够取得良好的治疗效果。然而,若治疗与康复措施不当,极易导致扭伤频繁复发及功能受损,进而约有40%的患者将面临慢性踝关节不稳的问题,这不仅会严重妨碍日常活动,还可能限制参与体育活动及工作的能力。

本文将带你深入了解踝关节扭伤,特别是掌握好康复治疗(PEACE & LOVE)原则,能够更好地帮助你应对这一挑战。

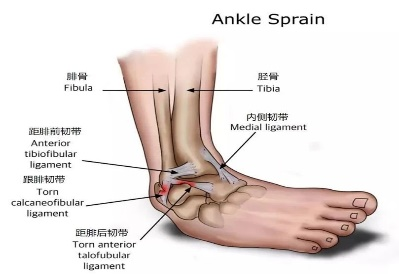

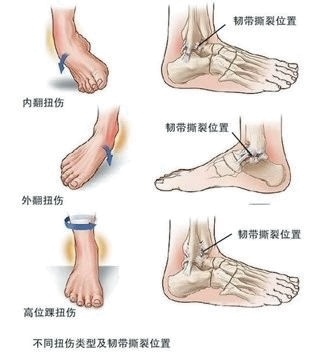

踝关节扭伤类型

根据踝关节扭伤发生的机制和损伤结构的不同,一般踝关节扭伤分为以下几种类型:

1、外侧扭伤(内翻型):

损伤的是外侧距腓前、跟腓、距腓后韧带。

2、内侧扭伤(外翻型)

损伤的是内侧三角韧带。

3、高位踝扭伤

损伤的是下胫腓联合韧带(损伤的位置高于脚踝,故称高位踝扭伤)。

其中外侧扭伤最多见

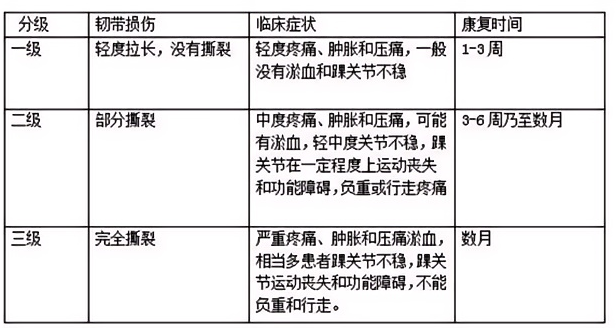

踝关节扭伤分级及临床表现

根据扭伤的严重程度可以分为三个等级:

踝关节扭伤危险因素

诱发急性外侧踝关节扭伤的危险因素被分为了两大类,一类称之为内部因素,另一类为外部因素。

1

内部因素

可控:踝关节背屈活动度(负重弓步测试)、髋部力量、功能表现(SEBT星形偏移测试、Y字平衡测试、多点跳跃测试等);不可控:性别(女)、扭伤史、BMI(低)、年龄(小),其他如舟骨-内踝距离(大)和双踝宽度(过宽/窄)

2

外部因素

运动类型及竞技水平:球场类运动风险最高,赛场比训练发生率更高。

踝关节扭伤康复治疗

急性和亚急性软组织损伤处理原则:PEACE&LOVE原则。

01PEACE原则:急性期的“和平”守护

面对踝关节扭伤,急性期的正确处理至关重要。一般来说急性期大概是伤后的1-3天,但其实急性期的长短因人而异,需结合损伤部位的状态和严重程度来判断。

1

保护(Protection)

应采取相应的制动措施,减少负荷,限制活动1-3天,减少组织出血,防止伤势扩大,并降低恶化伤势的风险;

2

抬高(Elevation)

将患肢抬高,高于心脏,促进组织液回流,减轻肿胀反应;

3

避免使用抗炎药

研究显示,炎症反应是软组织修复的一部分,不建议过度使用抗炎药物;

4

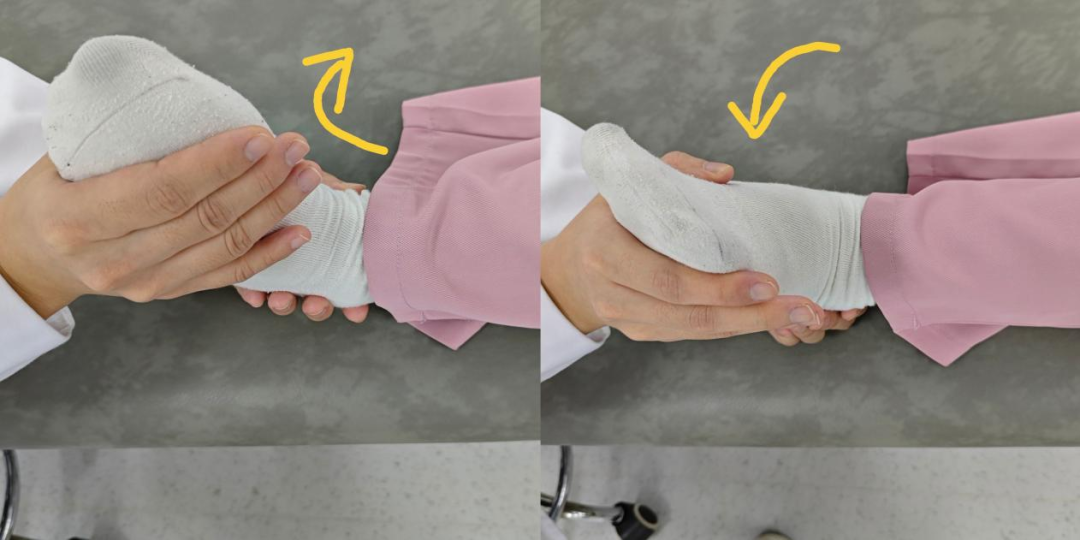

加压包扎(Compression)

可利用弹性绷带等对伤口进行加压,有助于改善关节肿胀和组织出血。若是受伤当下手边没有弹性绷带可以进行加压,也可用长袜或护膝,护踝等护具给予紧急的基本加压,避免患处过度肿胀和疼痛;

5

教育(Education)

让患者了解急性关节损伤后治疗内容和注意事项。

02、LOVE原则:

在观察到红、肿、热、痛的现象慢慢消失后逐渐进入到亚急性期,就可采用LOVE原则。

1

适当负重(Load)

在不引起疼痛加重的情况下,对受伤处循序渐进承受负重,刺激组织修复,重塑肌肉、肌腱和韧带的功能;

2

保持乐观(Optimism)

积极乐观的心态有助于康复;

3

保持血液循环通畅(Vascularisation)

不引起疼痛的前提下,尽早活动受伤部分,增加受伤组织的血流量可以促进功能恢复;

4

运动训练(Exercise)

众多证据显示,运动训练对于踝关节扭伤具有治疗效果,能有效减少复发,促进关节功能恢复正常。运动康复是关节损伤后最重要的治疗手段之一,通过关节活动度训练、肌力训练和本体感觉训练,逐步恢复踝关节的功能。如:

(1)关节活动度训练:坐位,踝关节分别进行跖屈、背屈、内翻和外翻四个方向及空中写字母的活动,各重复10-15次,锻炼2-3次/天。

跖屈、背屈

内翻、外翻

空中写ABC字母

关节活动度训练

(2)肌力训练:足底内在肌训练(抓毛巾):坐位或站立位,用脚趾尽可能抓毛巾。每组10-15次,3-5组/天。

足底抓毛巾

肌力训练

(3)抗阻训练:坐位,选择合适的弹力带阻力,将弹力带置于患足并将另一侧固定,每组10-15次,3-5组/天。

抗阻跖屈

抗阻背屈

抗阻内翻

抗阻外翻

提踵训练

抗阻训练

(4)本体感觉训练:患侧站立在平稳的地面上,尽可能保持健腿抬起,保持平衡10-30s,缓慢放下,10-15次/天。可逐步增加难度,从睁眼到闭眼,从稳定平面到不稳定平面,不断提高平衡能力。

本体感觉训练

因此,对于踝关节崴脚后的人来说,早期不宜过多活动关节,更不应该以反复活动的方式作为提高活动度和灵活性的方法,这样极易造成关节局部组织肿胀,影响组织愈合及功能恢复。建议在专业康复医生或康复治疗师的指导下训练,训练方式因人而异,训练强度循序渐进,以减少跟腱和周围结构受伤的风险,恢复足踝的正常功能,训练过程应以自我感觉“舒适”为度。