浙江中医药大学康复医院--脑梗后千万别躺平!5个关键康复期,你一定要知道!

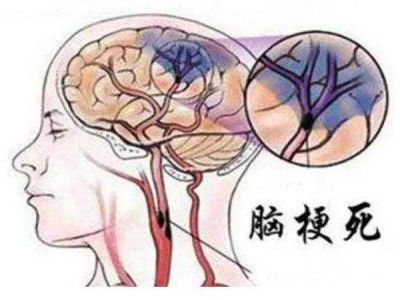

发布时间:2025-07-22 01:07:14 点击次数:0当脑梗突如其来地按下生命的暂停键,患者和家属往往陷入恐慌:肢体僵硬、言语困难、生活无法自理……但现代医学告诉我们,脑梗后的恢复并非无章可循。就像手机系统崩溃后需要逐步修复,大脑也会通过5个可预测的阶段完成"自我重启"。读懂这些信号,科学应对每个关卡,八成患者都能重获高质量生活。

第一阶段:软瘫期-与时间赛跑的

“黄金唤醒期”

此时的患者如同被突然断电的机器,肢体绵软无力,连眨眼都需刻意为之。这是大脑皮层功能受抑制的典型表现,医学上称为"弛缓性瘫痪"。家属需化身"人体闹钟":

1、防并发症比康复更重要:每2小时翻身拍背,用掌心空心拳从腰骶部向上叩击,预防压疮和坠积性肺炎;

2、被动运动要温柔:托住关节像揉面团般轻柔屈伸,每日3-4次,每次5-10分钟,避免暴力牵拉造成二次损伤;

3、感官刺激是关键:用软毛刷轻刷皮肤、播放患者熟悉的音乐,唤醒沉睡的神经通路。

第二阶段:痉挛期-神经修复的

“阵痛期”

当肌肉开始不受控地抽动,甚至夜间痛醒,这恰恰是神经突触重建连接的信号。这个阶段需要"刚柔并济":

1、对抗痉挛有技巧:采用Bobath握手法(双手十指交叉,患侧拇指在上)进行桥式运动,既抑制异常模式又增强核心力量;

2、温度疗法显奇效:40℃温水浸泡患肢10分钟,或用冰袋短暂刺激痉挛肌肉,通过温度差调节肌张力;

3、睡眠管理不容忽视:睡前进行15分钟渐进式肌肉放松训练,配合医生开具的肌松剂,缓解夜间痉挛痛。

第三阶段:联带运动期-重建动作“编程”的关键期

当手指能抓握核桃、患腿可带动健腿移动时,标志着大脑开始重写运动程序。这个阶段需要"拆解式训练":

1、任务导向性练习:从抓握不同质地的物品(海绵→玻璃珠→筷子)逐步进阶,强化手眼协调;

2、镜像疗法破僵局:在镜子前进行健侧肢体运动,利用视觉反馈欺骗大脑,促进患侧功能重塑;

3、环境改造要趁早:安装扶手、防滑垫,使用加长柄取物器,让日常动作成为康复训练场。

第四阶段:分离运动期-精细动作的“雕琢期”

这个阶段患者常会惊喜报告:"我能扣上衬衫第三颗纽扣了!"此时需把握"精准刺激"原则:

1、双手协同训练:用弹力带进行抗阻对指练习,或用患手穿针引线(可用粗针大孔布料);

2、虚拟现实助力:通过VR游戏完成投篮、切水果等动作,在趣味中强化神经可塑性;

3、认知干预同步进行:边做算术题边书写,训练大脑同时处理多重任务的能力。

第五阶段:功能重塑期-建立防复发“防火墙”

当生活基本自理时,真正的考验才刚开始。这个阶段需构建"三级预防体系":

1、血管健康管理:定期进行颈动脉超声、TCD发泡试验,控制LDL-C<1.8mmol/L;

2、神经调控黑科技:经颅磁刺激(TMS)等非侵入性技术,可精准调节大脑皮层兴奋性;

3、生活方式革命:采用地中海饮食,每日进行30分钟有氧运动+15分钟抗阻训练。

神经调控术:加速康复的

“助推器”

在传统康复训练基础上,现代神经调控技术正为患者打开新可能。以经颅磁刺激为例,它通过脉冲磁场无痛穿透颅骨,精准定位病灶相关脑区,就像给大脑装上"智能导航仪"。临床数据显示,联合TMS治疗可使上肢功能恢复效率提升40%,尤其对慢性期患者效果显著。