热射病:高温下的“隐形杀手”,这些知识你必须知道!

发布时间:2025-07-03 03:07:41 点击次数:0

热射病是中暑最严重的类型,核心温度超过40℃时,人体器官如“煮熟”般衰竭,病死率高达60%-70%。本文结合最新医学指南,解析热射病的致命机制、急救要点及预防策略,助你科学应对高温威胁。

一、热射病 vs 中暑:致命性的分级

中暑是高温环境下热量蓄积的连续性疾病,分为先兆中暑→轻症中暑→重症中暑(热痉挛、热衰竭、热射病)。

热射病是终末阶段,特征为:

核心体温≥40℃,皮肤干燥无汗;

中枢神经损伤:谵妄、昏迷、抽搐;

多器官衰竭:肝肾功能障碍、横纹肌溶解、凝血异常。

二、高危人群与发病诱因

经典型热射病:老年人、婴幼儿、慢性病患者(如帕金森病、糖尿病),因体温调节能力差,易在密闭高温环境中发病。

劳力型热射病:户外工作者、运动员,高强度运动产热叠加高温高湿环境,导致散热失控。

特殊风险:肥胖、脱水、服用某些药物(如苯丙胺)者,产热或散热能力异常。

三、急救黄金法则:分秒争“命”

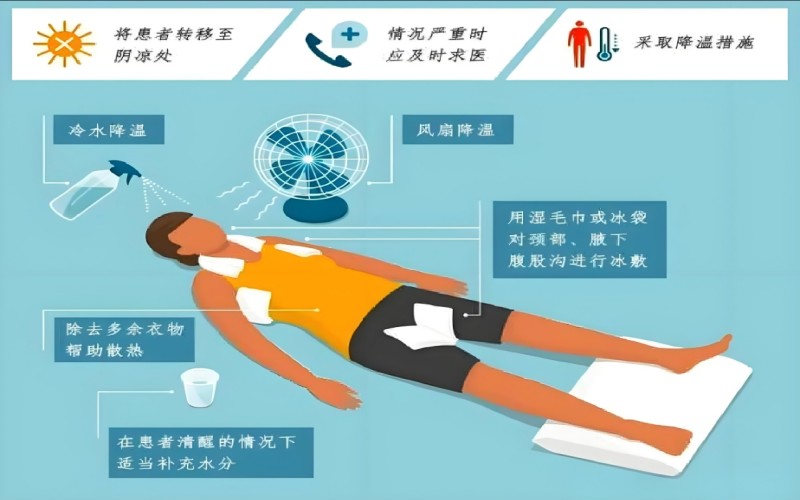

第一步:脱离高温环境

立即将患者移至阴凉通风处,脱去多余衣物。

第二步:快速物理降温

冰敷大血管区域(腋下、腹股沟);

冷水喷洒或擦拭全身(禁忌酒精擦拭);

有条件者使用冰毯、冰帽,目标1小时内降至38℃以下。

第三步:维持呼吸道通畅

意识不清者侧卧防误吸,禁止喂水或药物。

第四步:紧急送医

拨打120并持续监测生命体征,重症需插管、血液净化等治疗。

四、预防策略:从环境到行为的全面防护

高温预警响应:

35℃以上避免户外剧烈运动,室内使用空调或风扇;

穿戴浅色透气衣物,避免紧身合成纤维材质。

科学补水:

每小时补充200-400ml含盐饮品,避免纯水引发低钠血症;

水果补充:西瓜、黄瓜等高水分蔬果。

重点人群监护:

老年人房间定期通风降温,避免长时间独处;

儿童车内窒息风险:停放时检查车内是否留人。

五、后遗症与康复挑战

幸存者可能遗留认知障碍、运动迟缓、语言功能受损,需长期康复干预:

神经调控:经颅磁刺激(TCMS)促进脑功能恢复;

多学科康复:运动疗法+言语训练+心理支持。